Le fragment qui suit, complété par d’autres fragments de Berlin et Londres, nous fait aborder encore un autre registre liturgique, lourdement chargé d’émotion et de sentiments : la vie brève du berger Dumuzi traqué dans la steppe par les démons, la tendresse de sa mère et de sa sœur et ses amours tourmentées avec la jeune Inana. Le plus souvent les textes qui traitent de ce thème ont un ton tragique ou mélancolique, mais le nôtre termine sur une note plutôt heureuse.

Chapitre 3) A.1849-1982. Fragment d’un mythe de Dumuzi.

Copie W.G. Lambert in George/Taniguchi Reference George and Taniguchi2019 no. 38.

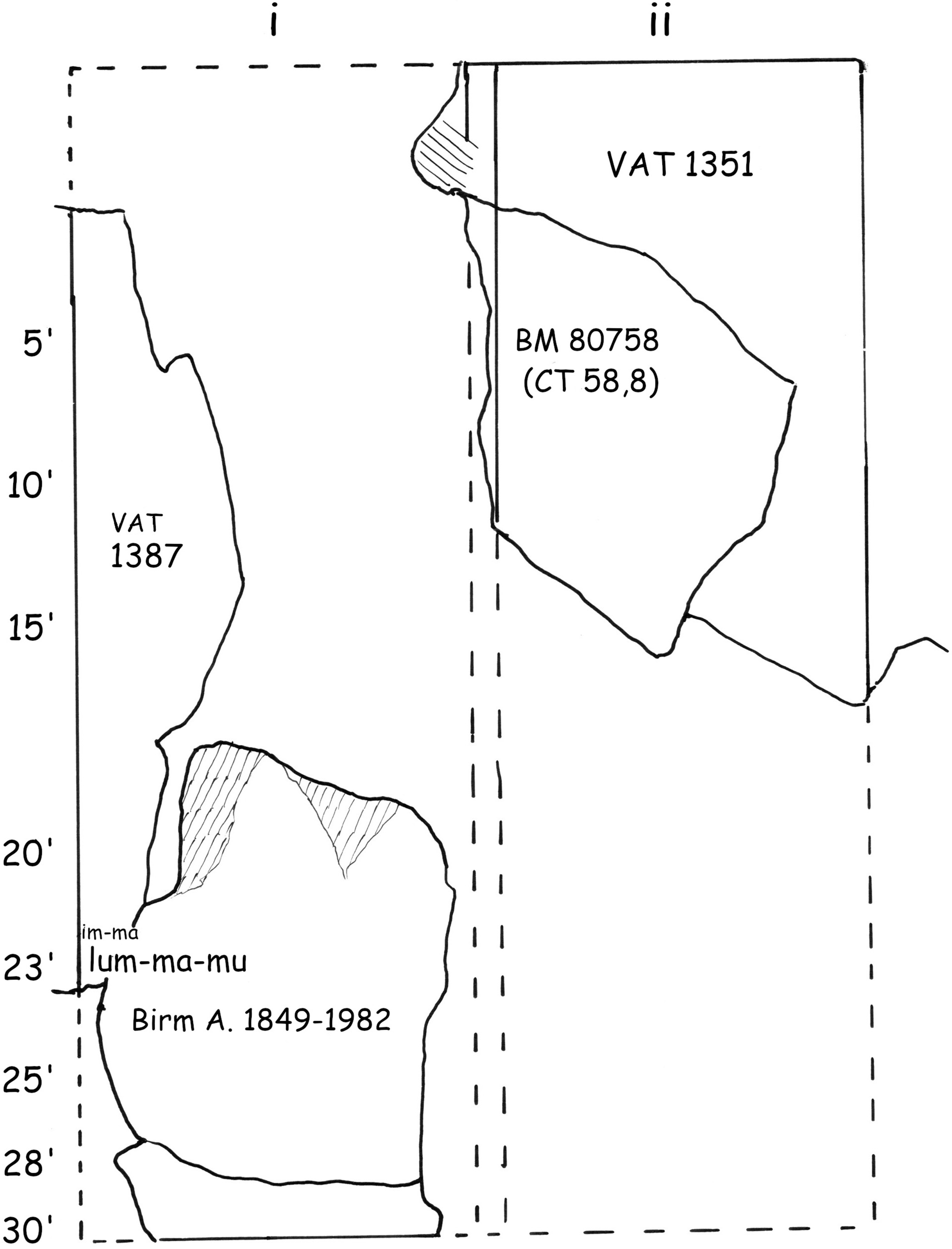

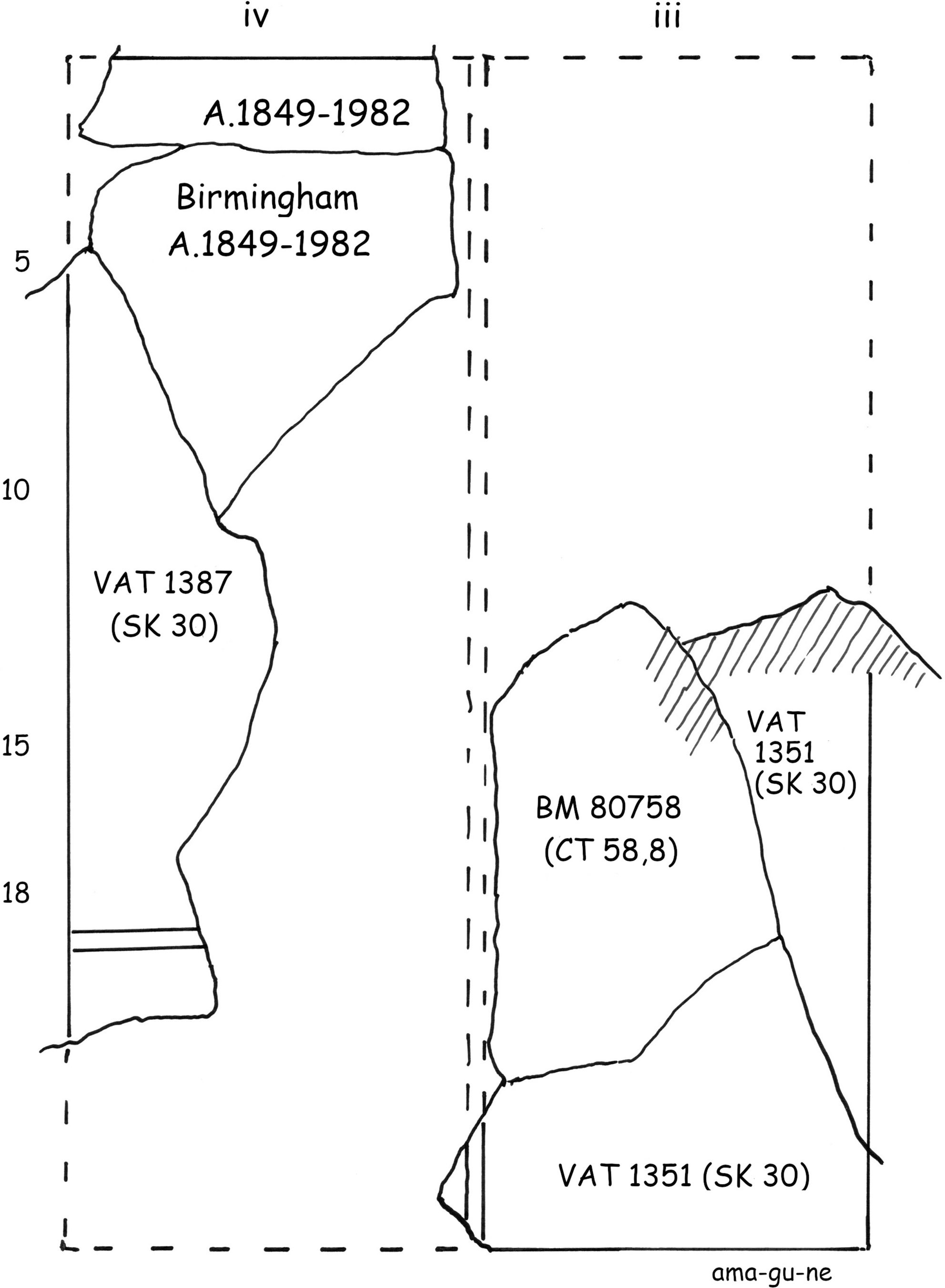

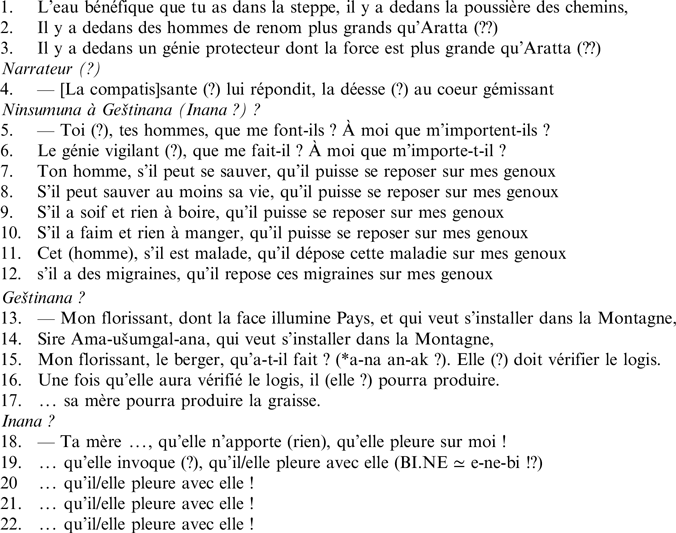

M. Civil (Reference Civil1987: 47 avec la note 17), grâce à la copie de W. G. Lambert, avait déjà raccordé le fragment de Birmingham A-1849-1982Footnote 1 aux fragments de Berlin VAT 1351 et 1387+ (SK 30). Depuis la publication de CT 58 (1990), on peut ajouter le fragment BM 80758 (CT 58, 8), et nous appellerons cet ensemble encore incomplet A (Fig. 1a et b). Bendt Alster a copié et commenté le parallèle BM 96692 (CT 58, 7, désormais B), tablette im-gíd-da déjà connue de M. Civil (Reference Civil1987: 47). Cette même tablette est aussi copiée et éditée dans un article de S. N. Kramer (Reference Kramer1990) paru presque en même temps que CT 58. L’œuvre appartient à un groupe de textes bucoliques ayant pour thème la vie du berger Dumuzi dans la steppe et les brefs moments heureux qu’il y passe avec Inana, ici avec une insistance particulière sur les problèmes rencontrés par le divin berger.Footnote 2 Récemment M. Krebernik (Reference Krebernik2020) a publié un petit texte apparenté, mais qui n’appartient pas à la même œuvre. Un passage de SK 123Footnote 3 comporte aussi un parallèle. SK 31 est un texte de la même école et de la même veine, avec de nombreux échanges verbaux entre Inana et Dumuzi, souvent difficiles à comprendre, car la partie narrative et le changement de locuteur sont rarement explicités et les graphies souvent syllabiques.Footnote 4

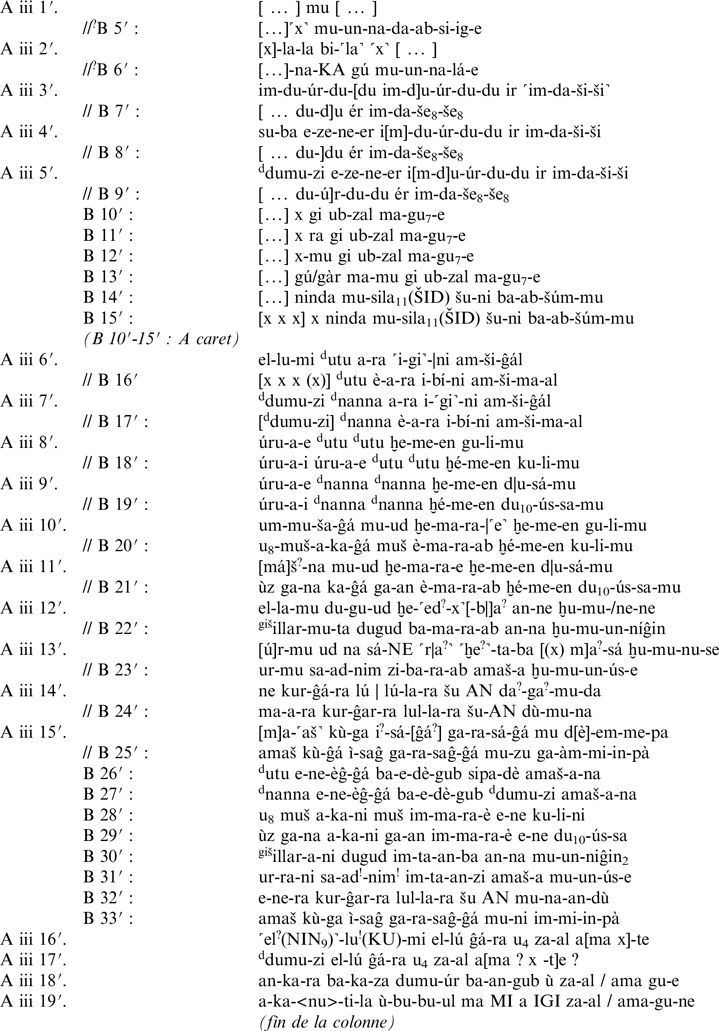

Fig. 1a. Birmingham A.1849-1982 + VAT 1387 (SK 30) (+) VAT 1351 (SK 30) + BM 80758 (CT 58,8) reconstruction schématique de la face

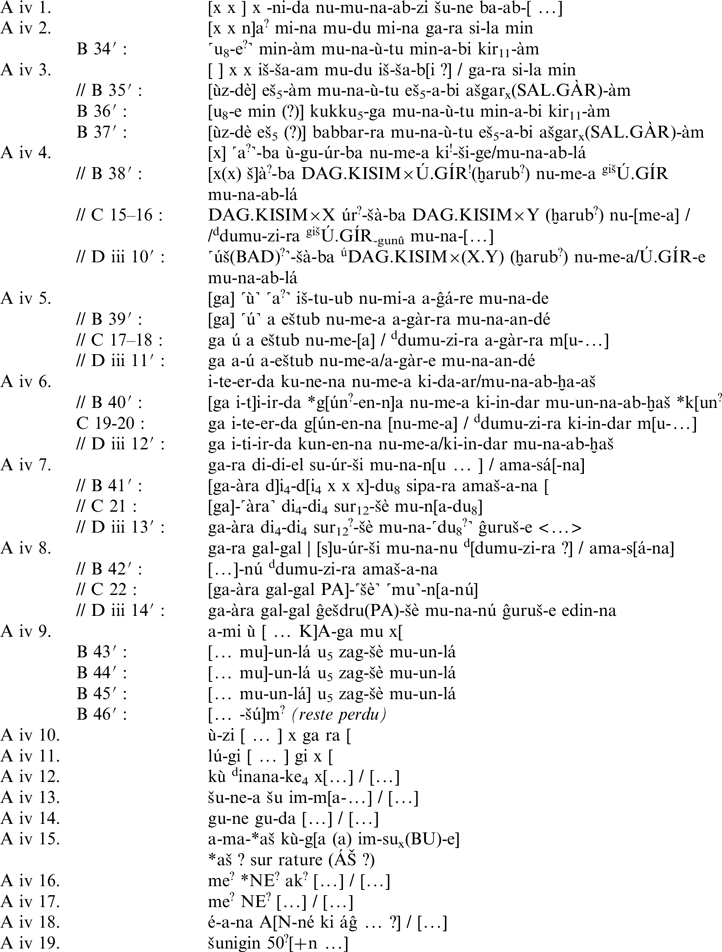

Fig. 1b. Birmingham A.1849-1982 + VAT 1387 (SK 30) (+) VAT 1351 (SK 30) + BM 80758 (CT 58, 8) reconstruction schématique du revers

Il ne doit pas manquer beaucoup de lignes au début de la col. i, mais le début du texte est très difficile à comprendre. Je suggère de possibles changements de locuteur : il semble qu’il y ait au moins deux femmes (Ninsumuna et Geštinana, la mère et la sœur ? Peut-être aussi Inana) ou une femme et un locuteur, qui s’inquiètent pour Dumuzi parti ou sur le point de partir au désert. Il est hasardeux de tenter une traduction continue sans l’aide de parallèles. Il semble que Dumuzi, malgré les conseils bienveillants de sa mère (ou de sa sœur, ou encore de son amie Inana), s’obstine à partir au désert. Une des femmes qui l’aiment (mère, sœur, amie ?) vient lui prêter la main, moins pour panser les bêtes que pour gérer la production de lait. Pour la fin, l’interprétation de Kramer (Reference Kramer1990) me semble toujours correcte pour l’essentiel : malgré l’aide de sa mère (ou peut-être de sa sœur ou de son amie ?), Dumuzi dans la steppe est confronté à de graves difficultés ; l’eau manque ou est de mauvaise qualité, les bêtes sont malades, y compris le chien berger, et même le boomerang ne fonctionne pas correctement. Pour remercier Utu et Nanna qui lui viennent en aide, Dumuzi invoque leur nom sur les prémices de ses produits. Le troupeau prospère et la production laitière devient abondante. À la fin, tout comme dans les textes publiés par M. Civil (Reference Civil1987) et M. Krebernik (Reference Krebernik2020), Dumuzi et Inana se retrouvent en amoureux au milieu de leurs moutons.

Manuscrits

A = A-1849-1982 + VAT 1387 (+) VAT 1351 (SK 30) + BM 80758 (CT 58, 8) : tablette à deux colonnes par face ; chaque colonne pleine comptant sans doute un peu plus de trente lignes.

B = BM 96692 (CT 58, 7 et Kramer Reference Kramer1990)

C = HS 2940 (Krebernik Reference Krebernik2020, pour les lignes A iv 4 à iv 8)

D = SK 123 (pour les lignes A iv 4 à iv 8)

Translittération

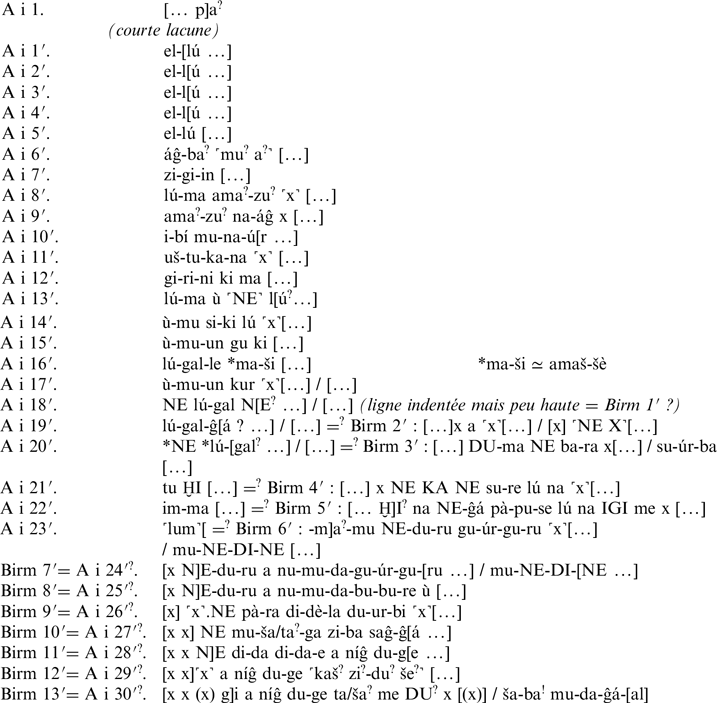

Face, col. i : VAT 1387 face (SK 30 à gauche de la planche) (+) A-1849-1982 face. Comme le raccordement ligne à ligne n’est pas absolument certain pour cette colonne, nous avons maintenu le fragment de Birmingham distinct du fragment de Berlin en lui donnant le sigle Birm. Il faut peut-être le décaler vers le bas.

Face col. ii (le trait vertical marque le point de jonction entre les deux fragments)

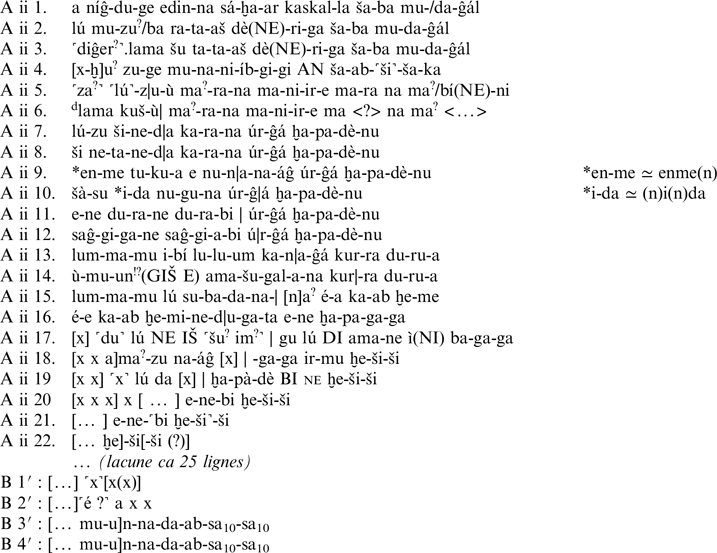

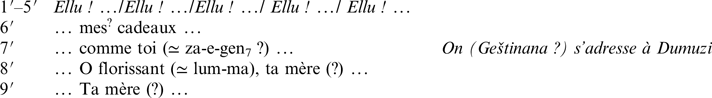

Revers i = col. iii

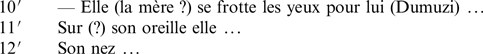

A revers ii = col. iv.

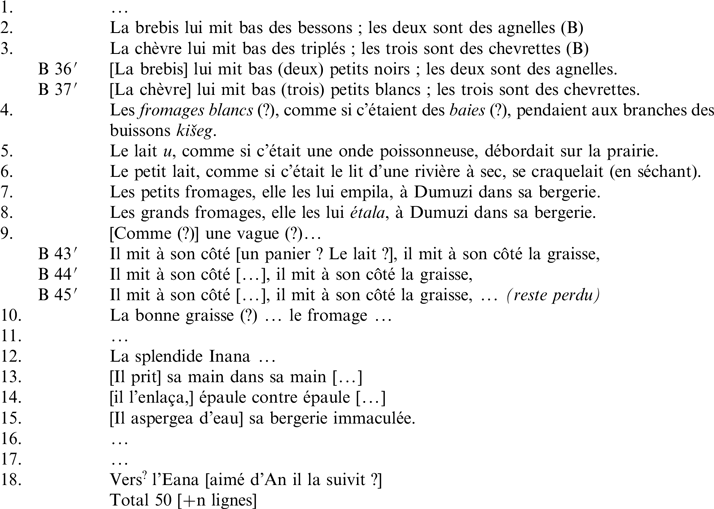

Traduction

Face, col. i

Narrateur ?

La mère (la sœur ? Inana ?) veut l’accompagner ?

Narrateur ?

Dumuzi (?)

L’amie (la sœur ?)

Dumuzi (?)

La sœur (l’amie ?)

Face, col. ii

Lacune (comblée en partie par B ?)

Narrateur

Col. iii

Col. iv

Commentaire

ad A i 10′–13′. La série gi-ri (≃ giri17) ‘nez’ – i-bí ‘œil’ – uš-tu-k ‘oreille’ (≃ (m)uštug) rappelle les gestes de désespoir de Ninšubur (Descente d’Inana 179 et p.) et surtout de Geštinana (Rêve de Dumuzi 242–244), avec les passages rassemblés par Alster Reference Alster1972: 120–121 (pour le passage UET 6/1, 22, l. 14–15 voir Metcalf Reference Metcalf2019: 76).

ad A i 20′/Birm 3′. Zimmern a omis de copier cette ligne, que je transcris d’après photo. Les graphies su-úr et su-re à la ligne suivante ≃ su7(-r/l) (comme en iv 7 et 8) ou sùr ‘fossé, creux’, sur (verbe) ? non liquet.

ad A i 21′/Birm 4′ : °--° BA GIŠ = KA ? Tout comme pour UN (ii 14) le scribe semble avoir disloqué le signe.

ad A i 23′/Birm 6′ : gu-úr-gu-ru pour *gùru-gùru.

ad A i 25′/Birm 8′ : bu-bu-re pour *búr-búr-re avec búr pšr au sens de paširu dans mê pašir nāri « eau tirée de la rivière et décantée » (Mayer Reference Mayer2017: 25).

ad A i 27′/Birm 10′ : lire *izi mu-tag-ga izi-ba … ?

ad A ii 2 : mu ba ra-ta-aš dè-ri-ga pour *mu-bi aratta-aš diri-ga ? Ou lire peut-être mu-zu!. On peut imaginer une sorte d’outre au pouvoir magique qui protègerait Dumuzi.

ad A ii 4 : au début de la ligne je restaure [ar-ḫ]u-zu-ge pour *arḫuš sù-ge ‘la miséricordieuse’, une épithète qui s’appliquerait bien à la mère de Dumuzi, mais reste hypothétique. À la fin je comprends *šà-ab še-ša4-ka comme dans mu-lu šà-ab še-ša4-ke4 é gú-bé nam-mi-in-gi4 « l’homme au coeur gémissant a (a-t-il ?) restauré la maison » A 10096 rev. 10 (Alster Reference Alster1988: 1), avec -ka pour -ke4 ou kam.

ad A ii 5–6 : interprétation incertaine. Je comprends *ma-ra a-na ma-an-ir-e ma-ra a-na ma-bé-ne. Dans le premier verbe je vois ir/er (marû e-re) ‘carder’ (Waetzoldt Reference Waetzoldt and Owen2011: 423, avec la note 62), qui se dit aussi du souffle qui peine à passer dans les voies respiratoires (zi+er ‘haleter, être angoissé’, v. Attinger Reference Attinger2021: 574), auquel j’attribue aussi toute la gamme de sens de l’allemand hecheln 1) carder, 2) étriller, maltraiter, 3) haleter. L’idée générale me semble être « en quoi ces auxiliaires surnaturels m’importent-ils ? Qu’ai-je à en faire ? ».

ad A ii 7 : ši-ne-da ka-ra-na ≃ *zi-ni-da kar-ra-na littéralement « dans son être-sauvé avec sa vie ».

ad A ii 15 et 17 : dans é-a ka-ab ḫé-me et é-e ka-ab ḫe-mi-ne-du11 je vois le composé káb + du11 étudié indépendamment par Attinger Reference Attinger1993: 572–576 et Civil Reference Civil1994: 153–163 ; il s’agit peut-être ici d’évaluer les possibilités de survie dans la steppe, ou simplement de voir si le campement est assez confortable. Il est fait allusion à une situation apparemment comparable dans un chant où Inana dit é-e kab-du11-ga x ni-a mu-un-da-an-di-di-in, mu-ti-in-e ga-mu ga-ga-mu di-di du5-mu-u5-zu … amaš kù-ge amaš ddumu-zi-mà-šè di-di du5-mu-u5-zu « Je veux aller avec lui dans sa maison une fois qu’il se sera assuré (qu’on peut y vivre), je voudrais savoir comment aller chez mon époux, lui qui m’apporte mon lait … Je voudrais savoir comment aller au pur enclos, à l’enclos de mon Dumuzi » (DI R, Sefati Reference Sefati1998: 236, 19–28.). Pour le verbe gam/ga-ga dans les textes littéraires v. Jaques Reference Jaques2012 ; à la l. 16 il n’a pas d’objet, l’objet (NI = ì ‘graisse’) n’apparaît qu’à la l. 17. Le sens est donc peut-être que, si les conditions sont bonnes, il (Dumuzi) ou elle (la mère ?) pourra ‘apporter la graisse’, c’est-à-dire faire prospérer la production laitière.

ad A iii 1′ //?B 5′ : derrière la forme mu-un-na-da-ab-si-ig-e il y a peut-être le syntagme zú + si(g) ‘tondre’.

ad A iii 3′–5′ : du-úr-du-du est une forme triplée de dur11 (= TU, à lire ainsi avec Attinger Reference Attinger2021 s.v. dur11 ; déjà ici ii 11 du-ra-ne, du-ra-bi) ‘être malade’, qui semble correspondre pour le sens et pour la forme au Št2 akkadien uštamarraṣ. Les moutons qui viennent d’être tondus craignent le froid.

ad B10′ : il faut peut-être comprendre « n’auront à manger que … ».

ad A iii 11′ et 13′ : deux passages incompréhensibles, pour lesquels on peut suivre B.

ad A iii 12′ : sur ce passage et le sens de il(l)ar v. B. Alster Reference Alster1991: 6–8.

ad A iii 14′ : ne pour *ĝá-e ? L’interprétation de šu AN est difficile, il semble que AN soit adjectival, on ne peut donc retrouver l’expression bien connue šu-diĝer-ra ou šu dNN ‘main du dieu’ pour désigner une maladie.

ad B31′ : pour le verbe Alster a copié GA et Kramer ZI, que je préfère à cause du parallèle B 23.

ad A iv 2 sqq. : nous traduisons plutôt B, qui semble plus cohérent.

ad A iv 4–8 : les restitutions de Kramer sont empruntées implicitement au passage parallèle de SK 123 (D). La ligne 4 est citée dans Civil Reference Civil1987: 48 ; les lignes 7 et 8 dans Civil Reference Civil1994: 108, note 131. La l. 4 n’est préservée entièrement que dans C ; elle pose beaucoup de problèmes déjà clairement exposés par Krebernik (Reference Krebernik2020: 141–143). Dans B 38′ Kramer (tout comme Alster) a copié ˹A˺, mais lu šà, qui semble possible d’après la photo publiée par Kramer. Comme Krebernik je pars du postulat que le sens doit être : ‘Le(s) x, comme si c’était un/des y (= les fruits de l’arbuste kišeg ? Insectes, chrysalides ou encore autre chose ?) pend(ent) aux branches de l’arbuste kišeg’. Pour les lignes iv 5 à 8, la correspondance des quatre témoins est parfaite ; je postule donc la même situation pour la l. 4, ce qui implique que /uršaba/ ou /uššaba/ est la prononciation du signe DAG.kisim×x de C (Z1 de Krebernik) ou un qualificatif suffisamment explicite pour le remplacer. D’après l’analogie de Pasteur et Laboureur 48–60 (Sefati Reference Sefati1998: 324–325), qui énumère huit produits laitiers (ga-SIG7, kisim, ga-BUL, ga-ú, itirda, ga-NUNUZ.TE, garax di4-di4, garax gal-gal), on pourrait envisager que le premier signe de la ligne dans C (Z1 de Krebernik) soit une graphie pour /kisim/, mais c’est très incertain. Suivant la même ligne de raisonnement, je postule que /ugurba/ (et non /ḫarub/) est la prononciation des signes Z2, Z3 et Z4 de Krebernik. Pour Civil ù-gu-úr-ba < ú+ḫarub+ak ; mais c’est peu vraisemblable dans la mesure où il doit s’agir d’un fruit et non d’une herbe. Pour conclure, j’imagine des récipients (paniers d’osier ou de feuilles de palmier ?) contenant du lait caillé en train de s’égoutter, mais je ne vois pas moyen d’identifier la métaphore. Aux lignes 7 et 8 su-úr rend le mot su7-r/l (sur12/sul4 LAGAR×SUM, plus tard LAGAR׊E) maškanu, pour lequel la consonne finale -r est aussi attestée par la graphie ki-su7-ra commune à Ur III.Footnote 5 Le sens doit être moins ‘aire’ que ‘tas d’épis déposés sur l’aire’.

ad A iv 15 : restitution d’après C rev. 9′–10′ (Krebernik Reference Krebernik2020: 136) qu’il faut sans doute lire : amaš kù-ga-ni a i[m-sù(SUD)]-e / u5 ì-sù(SUD)-e ga [ì-sù(SUD)]-e « Il asperge d’eau sa bergerie toute propre, l’asperge de graisse et de lait ».

ad A iv 19 : Zimmern a copié ki-šú ‘finale’, mais la photo montre ŠU MAŠ, une forme cursive de šunigin ‘total’ identique à celle de SK 1 ii 8 et SK 118 ii 4′ (chaque fois à la fin d’une section, non à la fin de la tablette), ce qui laisse supposer pour les trois tablettes un même scribe ou des scribes de la même école. Le nombre (50?+n) ne peut porter que sur la dernière section du texte, puisque la tablette devait compter près de 120 lignes. Cette forme cursive est donc peut-être réservée au sens de ‘total de la section, total partiel’.

Conclusion générale

Si modestes qu’ils soient, ces quatre fragments de Birmingham contribuent à nous faire saisir un peu mieux la littérature liturgique en sumérien. Le premier fragment fait partie d’une liturgie vaste et très complexe, qui nous laisse entrevoir des cérémonies étranges et mystérieuses, à peine compréhensibles en l’absence de rituel.

Les deux fragments étudiés dans le chapitre deux font certainement partie d’une liturgie exécutée dans le cadre d’un temple. Ce qui fait son intérêt, c’est que, possédant un texte presque complet, nous pouvons entrevoir la logique des enchaînements et imaginer la cérémonie dont le texte faisait partie, au point qu’on pourrait tenter de la rejouer aujourd’hui. Cette littérature liturgique que sont les balag nous parvient rarement sous forme complète, mais le plus souvent sous forme de fragments disjoints ou d’extraits transmis par l’école. C’est une littérature insaisissable, il est très difficile pour nous de reconstituer des textes stables, d’en faire une édition critique. Mais il faut penser que, dans notre littérature, même un auteur unique a pu donner au cours de sa vie plusieurs versions d’une œuvre, avec des variantes plus ou moins importantes (Alessandro Manzoni, Giorgio Bassani …), sans parler des productions qui aujourd’hui hantent le web, modifiables d’un jour à l’autre. Malgré les litanies, les répétitions lassantes, les plagiats et les réinterprétations absurdes, les balag sont des œuvres littéraires composées par de savants liturgistes qui développaient des variations sur des thèmes, des morceaux, des formules, certainement aussi des mélodies qu’ils connaissaient par coeur et qu’ils adaptaient aux besoins de la liturgie ordinaire ou extraordinaire. Ce sont des œuvres pleines d’incohérences, mais leurs incohérences peuvent nous révéler quelque chose sur le cadre dans lequel elles ont été composées. Nous sommes encore loin de comprendre les processus de fabrication de cette littérature.