No CrossRef data available.

Article contents

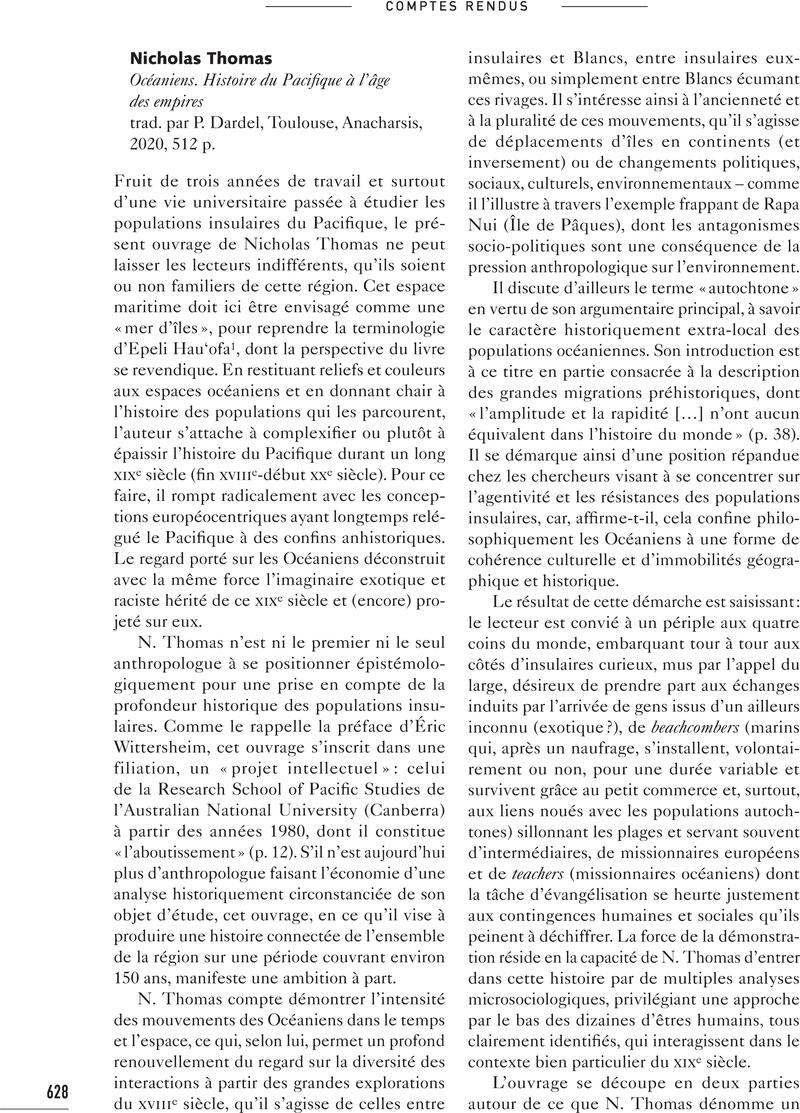

Nicholas Thomas, Océaniens. Histoire du Pacifique à l’âge des empires, trad. par P. Dardel, Toulouse, Anacharsis, 2020, 512 p.

Review products

Nicholas Thomas, Océaniens. Histoire du Pacifique à l’âge des empires, trad. par P. Dardel, Toulouse, Anacharsis, 2020, 512 p.

Published online by Cambridge University Press: 14 February 2024

Abstract

An abstract is not available for this content so a preview has been provided. Please use the Get access link above for information on how to access this content.

Information

- Type

- Varia (comptes rendus)

- Information

- Copyright

- © Éditions de l’EHESS

References

1 Epeli Hauʻofa, « Our Sea of Islands », The Contemporary Pacific, 6-1, 1994, p. 147-161.

2 Pour reprendre le titre de l’ouvrage fameux de Romain Bertrand, L’histoire à parts égales. Récits d’une rencontre, Orient-Occident ( xvie- xviie siècle), Paris, Éd. du Seuil, 2011.